10月31日至11月2日,由常州大学主办,江苏理工学院、常州工学院、东北大学学报编辑部协办,东北大学、香港城市大学创办的“第十八届复杂系统及未来技术与应用国际研讨会(IWCFTA 2025) ”在常州举行。会议由常州大学王诤微电子学院包伯成教授团队具体筹办。

欧洲科学院院士、大会荣誉主席、香港城市大学陈关荣教授,大会荣誉主席东北大学朱志良教授,山东理工大学校长李玉霞教授,大会特邀报告专家香港城市大学 Chi K. Michael Tse教授、奥克兰大学Neil G. R. Broderick教授、华中科技大学曾志刚教授、南方科技大学王中锐教授等嘉宾出席了本次会议。杭州电子科技大学王光义教授、山东大学刘树堂教授、中南大学孙克辉教授等13位专委会委员共同参会。协办单位江苏理工学院人事处处长俞洋教授,常州工学院电气信息工程学院院长毛国勇教授参加会议。常州大学党委副书记、校长陈海群教授出席会议,大会组织委员会主席包伯成教授、报告嘉宾陈墨教授,学院党政负责人参加会议。

本次会议吸引了来自国内外89所高校和科研单位的近300位专家学者和在校研究生,其中包括15所985高校以及59所211院校,充分彰显了会议广泛的学术号召力与高水平的学术影响力。

大会开幕式

会议开幕式,常州大学党委副书记、校长陈海群教授代表主办单位致欢迎辞。大会荣誉主席、欧洲科学院院士、发展中国家科学院院士、香港城市大学陈关荣教授代表会议专委会致辞。开幕式由常州大学王诤微电子学院学术院长陆生礼教授主持。

陈海群校长致辞

陈海群校长在致辞中对本次会议的召开表示热烈祝贺,对各位与会专家学者的支持表示感谢。陈校长指出,复杂系统研究作为引领科技创新的重要前沿,正为多学科融合发展提供全新范式。他进一步强调,常州大学作为一所以能源为特色、与产业紧密联动的高校,已构建起完善的学科体系与科研平台,为复杂系统研究奠定了坚实基础。学校通过共建“王诤微电子学院”等举措,在微电子与智能系统领域形成了与复杂系统研究的交叉特色,未来将致力于推动该理论在人工智能等领域的应用与发展。

陈关荣教授致辞

陈关荣教授在致辞中回顾了研讨会十八年来的发展历程,以前瞻性视角展望了复杂系统研究的未来图景,并期待本届会议成为孕育跨学科合作与前沿思想的重要平台,催生更多引领未来的创新成果。

陆生礼教授主持开幕式

精彩纷呈的大会特邀报告

大会特邀报告环节精彩纷呈,海内外知名学者齐聚一堂。香港城市大学协理副校长Chi K. Michael Tse教授(长江学者、IEEE Fellow、IEAust Fellow)、奥克兰大学Neil G. R. Broderick教授(多德-沃尔斯光子与量子技术中心创始研究员)、华中科技大学曾志刚教授(国家杰出青年科学基金获得者、IEEE Fellow)、南方科技大学王中锐博士(国家优秀青年基金(港澳)获得者、科睿唯安“全球高被引科学家”),以及常州大学陈墨教授(青蓝工程优秀骨干教师、科睿唯安“全球高被引科学家”)应邀作主题报告。各位专家围绕“电力系统级联故障的网络化研究挑战”、“非线性耦合光学谐振器中的对称破缺与混沌”、“基于关联记忆的自主智能系统”、“忆阻计算的系统架构和器件实现”,以及“忆阻振荡电路和神经形态电路的建模、动力学与实现”等一系列前沿课题,分享了最新研究成果。系列报告内容厚实、主题鲜明,生动展现了复杂系统与智能技术领域的前沿动态与创新活力,现场互动热烈,引发了多轮深入研讨。

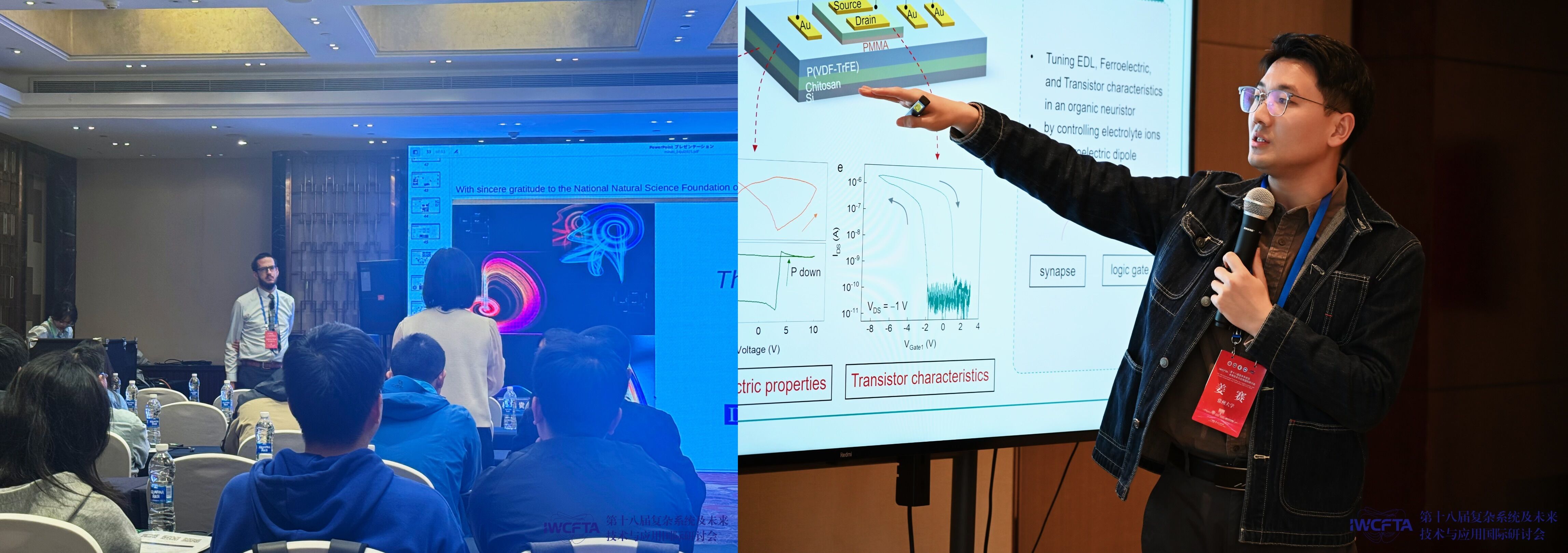

分会场精彩瞬间

会议设青年特邀报告专场及八大专题分会场,主题涵盖“非线性、混沌、分形理论与应用”、“信息安全与保密通信技术”、“复杂网络,社会-生物动力学”、“非线性动力学、复杂系统建模与仿真”、“人工智能、认知过程、机器学习”、“新能源设备与复杂动力系统”、“忆阻器件与神经形态计算”、“复杂系统的其他应用”等研究领域。郑州大学裴利军教授、电子科技大学Ludovico Minati教授等35位海内外优秀青年学者,在会议上呈现了精彩的专题报告。各分会场交流深入、研讨热烈,与会专家分享了领域最新成果与研究心得,展现出丰富的学术想象力与创新潜力。

徐权教授主持闭幕式

朱志良教授作会议总结

11月2日中午,大会举行闭幕式。王诤微电子学院副院长徐权教授主持闭幕式,并代表会议承办方致辞,大会荣誉主席朱志良教授作会议总结。袁方教授代表下届会议承办单位山东理工大学、山东科技大学发出诚挚邀请,期待2026年在淄博再聚。

本届研讨会为复杂系统及未来技术领域的前沿探索构建了高层次的学术交流平台,系统展示了复杂系统理论、智能计算与多学科交叉融合的最新研究成果,充分展现了我国在该领域的创新活力与良好发展态势,有效促进了高校及科研机构间的深度合作,并为未来产学研协同创新奠定了坚实基础。