炎炎夏日,校园里依旧活跃着一群忙碌的身影。王诤集成电路拔尖创新班近30名同学放弃暑期休息时间,在学院的精心组织下,投入为期40天的创新实训。8月5日上午,院长陆生礼、副院长邱建华、集成电路系主任姜赛等老师专门到立功楼119教室慰问参加暑期实训的同学们。

为深化产教融合、培养集成电路领域拔尖创新型人才,学院为创新班学生构建了“科研+竞赛+课程+产业”四位一体的暑期培训任务,通过优化学习环境、强化科研实践、引入优质资源、赋能师资队伍等举措,为学生打造了一场充实而富有成效的暑期成长之旅。

智慧空间赋能学习新体验。立功楼121实验室是去年底刚建设完成的集成电路虚拟仿真实验室,开设有《微电子工艺实验》、《半导体器件联合分析实验》、《集成电路制造生产实习》3门虚拟仿真实验课程,能通过AR眼镜实景感受并操作仪器完成一颗芯片的整个生产过程,除了专业课教学外,学生可随时利用设备完成集成电路实训和创新创业竞赛等任务。“在这里学习,设备先进,氛围也很好,我将以王诤将军的开拓精神为指引,打好基础、强化实践、勇于创新,积极投身芯片报国事业。”2024级创新班班长张航程同学说。数字化教室不仅提升了学习体验,更成为学院推动教学数字化转型的示范窗口。

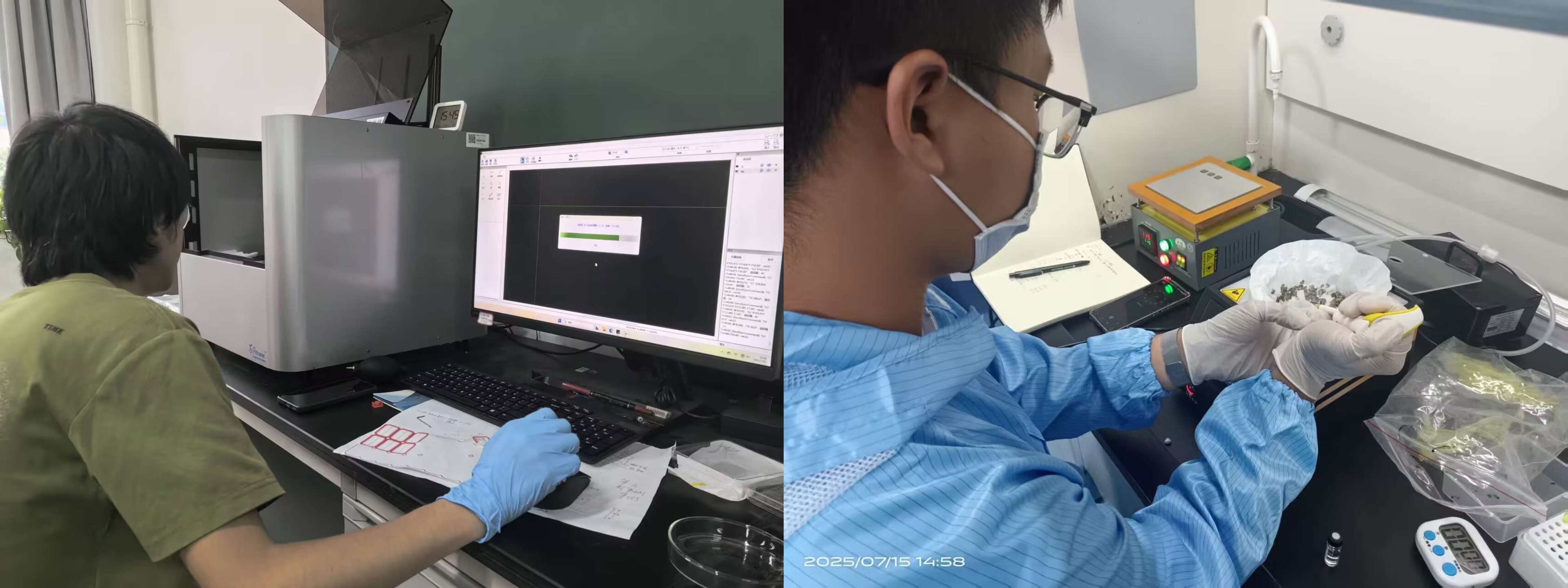

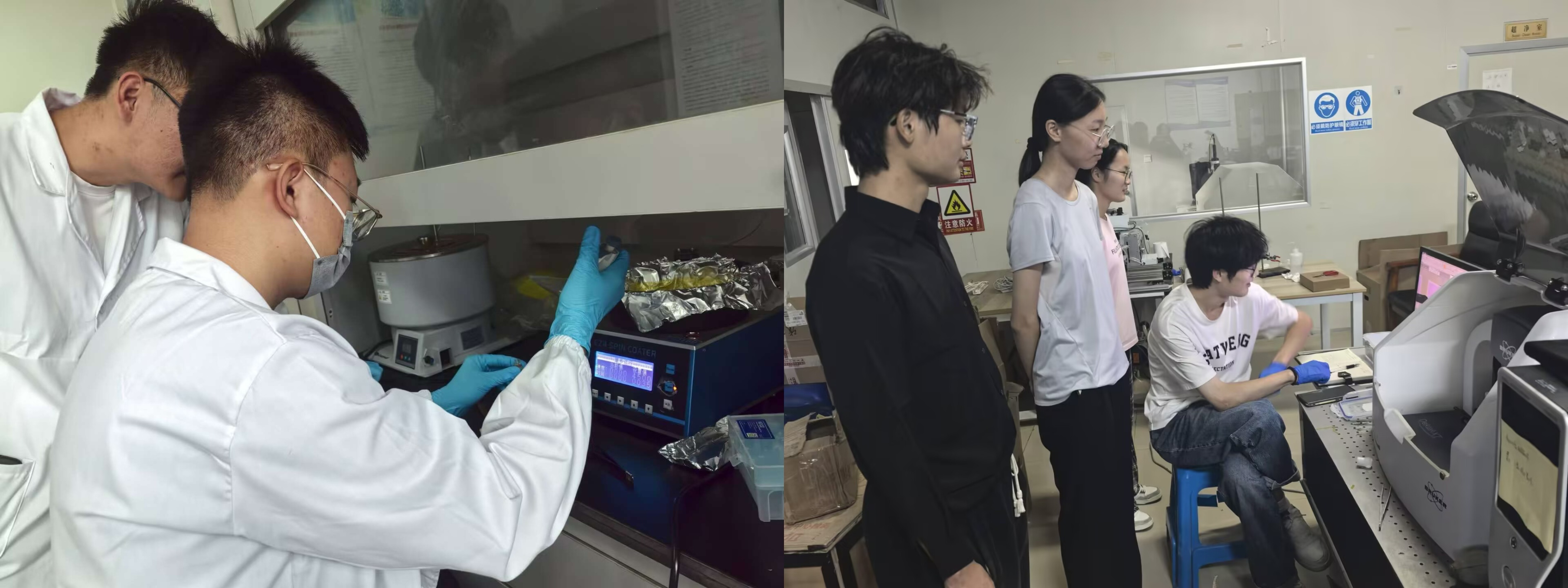

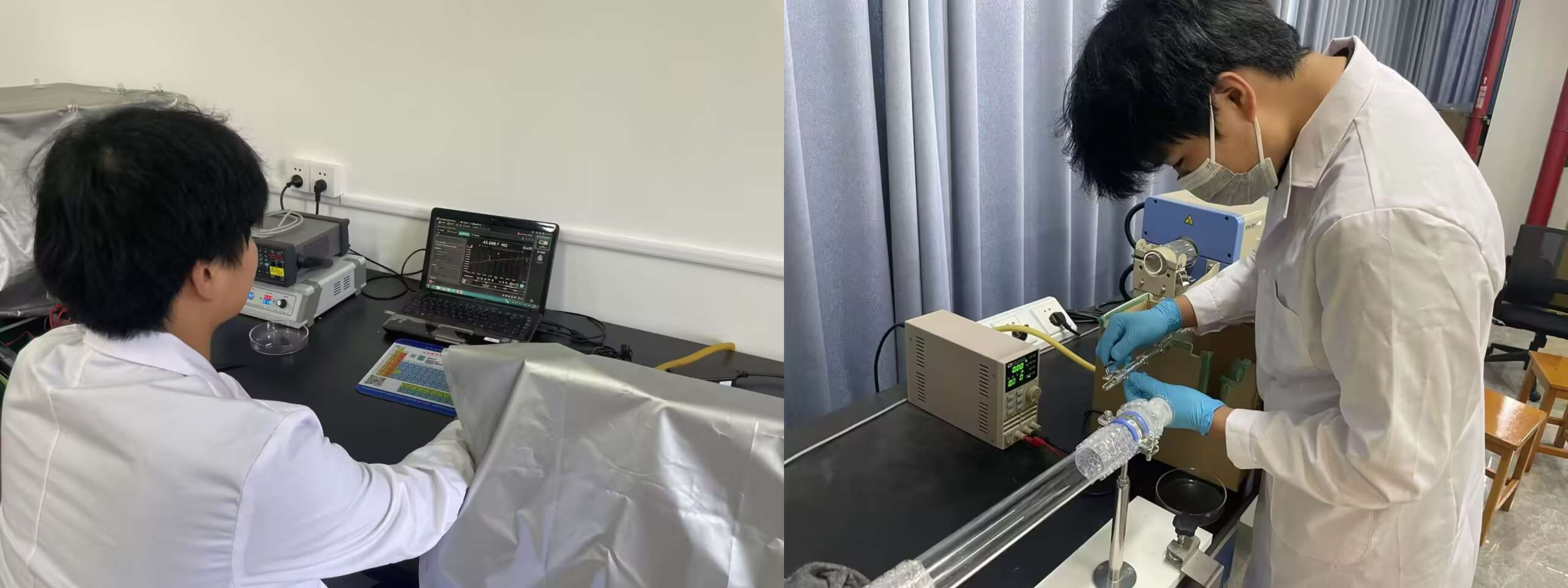

科研浸润培育创新内驱力。7月,创新班学生进入10位科研导师的课题组,在导师和研究生指导下开展真刀真枪的科研训练。在微电子实验室里,王喆同学正与研究生学长合作进行基于神经网络的类脑器件制备:“从安全规范到仪器操作,学长手把手教我,现在已能独立完成基础的实验工作,每一次成功制备出符合预期的器件,都让我对类脑计算的未来更添一份憧憬。这份在实验中收获的成长与信心,就像芯片里不断流转的电流,推着我更主动地去探索未知、挑战难题。哪怕遇到实验瓶颈,一想到能为科研添砖加瓦,浑身就充满了劲头,只想沉下心来,在一次次尝试中打磨技艺,朝着更精准、更创新的方向稳步前进。”这种“导师+研究生+本科生”的梯队培养模式,让创新班学生深度参与国家级、省部级课题研究,涉及半导体器件制备、材料与器件表征、器件测试等多个方向。学生通过训练掌握了探针台、光刻机、IV测试系统等高端仪器的使用技巧,科研素养得到显著提升。

产教融合锻造实战硬本领。“企业专家讲授的芯片设计案例让我们大开眼界!”8月2日,学院引入的集成电路企业课程正式开课,邀请了国家第三代半导体技术创新中心卢德榕老师、龙芯中科张曦老师和徐静老师、紫光教育包启峰老师、摩尔精英孙乐老师等进校授课,结合产业真实项目讲解芯片设计全流程,并针对全国大学生集成电路创新创业大赛进行专门指导和培训。实训后期,同学们赴苏州通富超威半导体有限公司参观,实地观摩晶圆检测、封装测试生产线,与企业技术专家座谈交流。“这次参观让我切身了解了芯片行业的相关背景,认识到芯片行业仍然具有无限前景和挑战性,这让我更加坚定信念投身芯片行业,为国之所需、芯之所向,使命必达!”学生支一敏在参观笔记中写道。

师资先行夯实育人根基。学生培养与师资建设同步推进。8月3日,学院选派青年教师李晟赴浙江集成电路创新平台参加“基于55 nm-CMOS工艺平台的MPW流片项目”专项培训,全程参与从电路设计、版图绘制到实际流片的完整流程,掌握业界最新设计工具与方法论。“这次培训相当于把芯片制造工厂搬进了课堂,我们将把实战经验转化为教学案例。”集成电路专业李晟老师表示。学院还建立了校企联合机制,计划将流片实训纳入专业课程体系,真正实现“教师懂产业、教学接需求、学生强能力”的良性循环。

从虚拟仿真实验室到科研实验室,从企业课堂到产业一线,这个暑期,创新班学生在学院的系统布局下,完成了知识拓展、技能提升、视野开拓的立体化成长。院长陆生礼教授表示:“学院将持续加大投入,把创新班建设成为新工科人才培养的‘试验田’,为破解芯片领域‘卡脖子’难题输送更多生力军。”暑期实训到8月10日结束,之后创新班学生将做短暂的休整,迎接9月份新学期的学习任务。在这场与时间的赛跑中,王诤微电子学院、集成电路产业学院正以创新之力,加速培育面向未来的卓越工程师。